Kaligending: Menguak Peradaban Masyarakat di Sepanjang Sungai Lukula

Kaligending: Menguak Peradaban Masyarakat di Sepanjang Sungai Lukula

A

A

A

TAK sedikit peradaban kuno yang berbasis daerah aliran sungai. Yang sudah sangat populer adalah sungai Nil dalam peradaban Mesir. Juga sungai Tigris yang mengalir dari pegunungan Anatolia di Turki hingga melalui Irak dan bermuara di Teluk Persia, sepanjang sekitar 1.900 km.

Bersama sungai Eufrat yang melintasi Turki, Irak dan Suriah, kedua sungai tersebut menjadi basis peradaban Mesopotamia, negeri di antara dua sungai. Ada pula sungai Amazon di Amerika Selatan, sungai Gangga di India sampai sungai Mississippi di Amerika Serikat, kawasan tempat bermukimnya Choctaw, penduduk asli Amerika.

Bagaimana dengan sungai Lukula yang melintasi Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan membelah Kabupaten Kebumen menjadi daerah kulon kali dan wetan kali?

Jika melihat sejumlah pasar tradisional yang sampai kini sebagian masih bertahan di sepanjang aliran sungainya, setidaknya sungai Lukula pernah menjadi jalur alternatif transportasi dari kawasan pegunungan, perkotaan sampai pesisir.

Dari pasar Sadang, di bagian paling utara Kebumen, pasar Karangsambung, pasar Kaligending, kampung batik Tanuraksan, lalu di kawasan perkotaan ada pasar Mertakanda, Pasar Pring, Pasar Rabuk dan Pasar Pari, sampai di kawasan pesisir ada Warung Pring di Desa Rantewringin. Sementara di tepi barat sungai Lukula ada pasar Peniron, industri genteng Soka dan pasar Darawati.

![Kaligending: Menguak Peradaban Masyarakat di Sepanjang Sungai Lukula]()

Sebagai jalur alternatif transportasi tentu banyak interaksi penduduk dan mereka yang sering melakukan perjalanan. Demikian juga dengan pemanfaatan sungai Lukula untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pertanian, perikanan tangkap hingga kebutuhan hidup sehari-hari untuk mandi, cuci dan buang air.

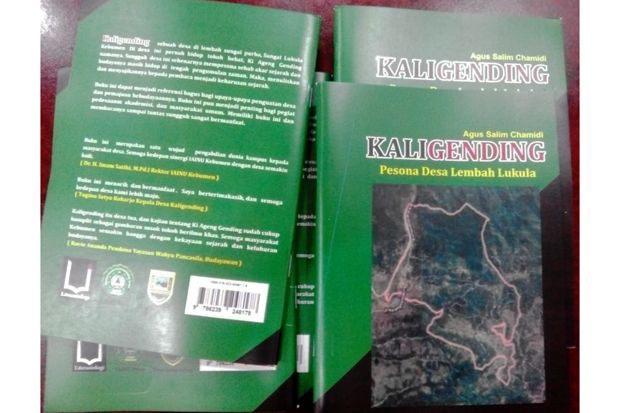

Kehadiran buku Kaligending yang ditulis Agus Salim Chamidi, staf pengajar IAINU dan aktivis NU Kebumen seperti mencoba memberikan sekeping peradaban masyarakat di sepanjang sungai Lukula. Disebut sekeping peradaban, karena buku ini hanya mengupas salah satu desa di tepi sungai Lukula, yakni Desa Kaligending.

Mendengar nama desanya, sepintas orang akan berasumsi, desa itu dialiri kali atau sungai Gending. Terlebih di desa itu juga ada bendungan (model mercu bulat) Kaligending. Padahal menurut penulis buku ini, penamaan Kaligending menggabungkan aspek fisik-hidrologis berupa keberadaan kali (sungai) yakni Lukula, dan aspek sosial-tokoh yakni Gending atau Ki Ageng Gending yang merupakan guru dari Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati), pendiri Kasultanan Mataram.

Nama Desa Kaligending diyakini Agus Salim (hal 2-3) mulai muncul pada masa Sultan Agung (Raja Mataram ketiga, 1613-1645) atau di Kebumen masa Adipati Panjer Ki Badranala (1642-1658).

Perkiraan penulis ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa Sultan Agung menyebut karya besarnya dengan nama Kitab Sastra Gending, yang diyakini untuk mengenang jasa gurunya (hal 20). Karena Ki Ageng Gending merupakan guru Panembahan Senopati, maka Agus Salim memperkirakan, bahwa Sultan Agung mungkin juga pernah bertemu Ki Ageng Gending. Setidaknya menerima ilmu Ki Ageng Gending yang diwariskan kakeknya (Panembahan Senopati).

Keberadaan Ki Ageng Gending tentu memperkaya khazanah peradaban masyarakat di sepanjang aliran sungai Lukula. Perkiraan penulis buku ini, bahwa Ki Ageng Gending hidup pada masa transisi Demak-Pajang-Mataram, menunjukkan bahwa semestinya sudah ada peradaban tinggi di sepanjang sungai Lukula sehingga mampu melahirkan tokoh sekaliber Ki Ageng Gending.

Intisari buku ini, memang mengupas ketokohan Ki Ageng Gending. Bagian-bagian lainnya lebih bersifat melengkapi ragam informasi tentang masyarakat Desa Kaligending. Meski ada beberapa tokoh lain yang disebut, yakni Mbah Datar, Mbah Partrawirya dan Raden Makmur, tidak sedetail penjelasan tentang Ki Ageng Gending.

Keunikan Desa Kaligending dari sisi sejarah ada dua yang perlu jadi catatan. Pertama keberadaan pengikut Pangeran Diponegoro di daerah Kalikudu, Dusun Ketapang. Hal ini ditandai dengan keberadaan pohon Sawo yang diyakini ditanam usai Perang Diponegoro (1825-1830).

Penanaman pohon Sawo simbol dari konsep suwwu (Bahasa Arab, yang berarti luruskan barisan). Rumah-rumah dan tempat lain yang ditanami sawo saat itu adalah rumah dan tempat dari pengikut Diponegoro yang siap untuk berbaris kembali apabila diperlukan pasca perang (hal 51).

Kedua, adanya Dusun Krajan dan Dukuh Kuwu menunjukkan dulunya di Desa Kaligending pernah didiami bangsawan. Entah dari masa Majapahit, Demak, Pajang atau Mataram, masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tradisi masyarakat dan kesenian yang pernah dan masih hidup di Desa Kaligending tampaknya sekadar pelengkap informasi dalam buku ini. Demikian juga dengan obyek wisata dan kuliner yang ada di Desa Kaligending. Tradisi Suran Merdi Bumi dengan pembuatan tenongan misalnya, belum dikupas mendalam. Gulai sendat dan oyek daging klonyom yang hanya disinggung sedikit.

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaligending tampaknya belum menarik minat penulisnya mengkaji lebih jauh. Umpamanya dasar pertimbangan penetapan lokasi TPA, baik kajian teknis maupun filosofisnya. Sehingga buku ini masih tergolong ringkas dalam mengupas keberadaan Desa Kaligending.

Yang terasa agak mengganggu dari buku ini terlalu banyak tulisan "pendapat saya". Tanpa perlu ditulis, jika tidak disebutkan referensinya, pendapat dalam suatu buku sudah sudah tentu merupakan pendapat penulisnya.

Penggunaan bahasa Indonesia masih perlu diperbaiki, termasuk oleh editornya. Dalam pengantarnya Dr. Sumarto, M.Pd.I, editor sekaligus founder Yayasan Literasi Kita Indonesia menulis, "Tulisan yang menarik untuk terus di gali, di bahas dalam diskusi, di bawa dalam seminar untuk di sampaikan kepada public." (hal x). Menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar mestinya digali, dibahas, dibawa dan publik (bukan di gali, di bahas, di bawa dan public).

Sekalipun demikian, buku ringkas ini memberikan kontribusi berarti bagi upaya menggali lebih jauh seluk-beluk desa di Kabupaten Kebumen, khususnya sepanjang aliran sungai Lukula. Semoga penerbitan buku serupa segera menyusul.

Judul Buku: Kaligending, Pesona Desa Lembah Lukula

ISBN: 978-623-92481-7-8

Penulis: Agus Salim Chamidi

Editor: Dr. Sumarto, M.Pd.I

Cetakan: Pertama, Januari 2020

Penerbit: Penerbit Buku Literasiologi, Rejang Lebong, Bengkulu

Halaman: 85 + xvi

Bersama sungai Eufrat yang melintasi Turki, Irak dan Suriah, kedua sungai tersebut menjadi basis peradaban Mesopotamia, negeri di antara dua sungai. Ada pula sungai Amazon di Amerika Selatan, sungai Gangga di India sampai sungai Mississippi di Amerika Serikat, kawasan tempat bermukimnya Choctaw, penduduk asli Amerika.

Bagaimana dengan sungai Lukula yang melintasi Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan membelah Kabupaten Kebumen menjadi daerah kulon kali dan wetan kali?

Jika melihat sejumlah pasar tradisional yang sampai kini sebagian masih bertahan di sepanjang aliran sungainya, setidaknya sungai Lukula pernah menjadi jalur alternatif transportasi dari kawasan pegunungan, perkotaan sampai pesisir.

Dari pasar Sadang, di bagian paling utara Kebumen, pasar Karangsambung, pasar Kaligending, kampung batik Tanuraksan, lalu di kawasan perkotaan ada pasar Mertakanda, Pasar Pring, Pasar Rabuk dan Pasar Pari, sampai di kawasan pesisir ada Warung Pring di Desa Rantewringin. Sementara di tepi barat sungai Lukula ada pasar Peniron, industri genteng Soka dan pasar Darawati.

Sebagai jalur alternatif transportasi tentu banyak interaksi penduduk dan mereka yang sering melakukan perjalanan. Demikian juga dengan pemanfaatan sungai Lukula untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pertanian, perikanan tangkap hingga kebutuhan hidup sehari-hari untuk mandi, cuci dan buang air.

Kehadiran buku Kaligending yang ditulis Agus Salim Chamidi, staf pengajar IAINU dan aktivis NU Kebumen seperti mencoba memberikan sekeping peradaban masyarakat di sepanjang sungai Lukula. Disebut sekeping peradaban, karena buku ini hanya mengupas salah satu desa di tepi sungai Lukula, yakni Desa Kaligending.

Mendengar nama desanya, sepintas orang akan berasumsi, desa itu dialiri kali atau sungai Gending. Terlebih di desa itu juga ada bendungan (model mercu bulat) Kaligending. Padahal menurut penulis buku ini, penamaan Kaligending menggabungkan aspek fisik-hidrologis berupa keberadaan kali (sungai) yakni Lukula, dan aspek sosial-tokoh yakni Gending atau Ki Ageng Gending yang merupakan guru dari Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati), pendiri Kasultanan Mataram.

Nama Desa Kaligending diyakini Agus Salim (hal 2-3) mulai muncul pada masa Sultan Agung (Raja Mataram ketiga, 1613-1645) atau di Kebumen masa Adipati Panjer Ki Badranala (1642-1658).

Perkiraan penulis ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa Sultan Agung menyebut karya besarnya dengan nama Kitab Sastra Gending, yang diyakini untuk mengenang jasa gurunya (hal 20). Karena Ki Ageng Gending merupakan guru Panembahan Senopati, maka Agus Salim memperkirakan, bahwa Sultan Agung mungkin juga pernah bertemu Ki Ageng Gending. Setidaknya menerima ilmu Ki Ageng Gending yang diwariskan kakeknya (Panembahan Senopati).

Keberadaan Ki Ageng Gending tentu memperkaya khazanah peradaban masyarakat di sepanjang aliran sungai Lukula. Perkiraan penulis buku ini, bahwa Ki Ageng Gending hidup pada masa transisi Demak-Pajang-Mataram, menunjukkan bahwa semestinya sudah ada peradaban tinggi di sepanjang sungai Lukula sehingga mampu melahirkan tokoh sekaliber Ki Ageng Gending.

Intisari buku ini, memang mengupas ketokohan Ki Ageng Gending. Bagian-bagian lainnya lebih bersifat melengkapi ragam informasi tentang masyarakat Desa Kaligending. Meski ada beberapa tokoh lain yang disebut, yakni Mbah Datar, Mbah Partrawirya dan Raden Makmur, tidak sedetail penjelasan tentang Ki Ageng Gending.

Keunikan Desa Kaligending dari sisi sejarah ada dua yang perlu jadi catatan. Pertama keberadaan pengikut Pangeran Diponegoro di daerah Kalikudu, Dusun Ketapang. Hal ini ditandai dengan keberadaan pohon Sawo yang diyakini ditanam usai Perang Diponegoro (1825-1830).

Penanaman pohon Sawo simbol dari konsep suwwu (Bahasa Arab, yang berarti luruskan barisan). Rumah-rumah dan tempat lain yang ditanami sawo saat itu adalah rumah dan tempat dari pengikut Diponegoro yang siap untuk berbaris kembali apabila diperlukan pasca perang (hal 51).

Kedua, adanya Dusun Krajan dan Dukuh Kuwu menunjukkan dulunya di Desa Kaligending pernah didiami bangsawan. Entah dari masa Majapahit, Demak, Pajang atau Mataram, masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tradisi masyarakat dan kesenian yang pernah dan masih hidup di Desa Kaligending tampaknya sekadar pelengkap informasi dalam buku ini. Demikian juga dengan obyek wisata dan kuliner yang ada di Desa Kaligending. Tradisi Suran Merdi Bumi dengan pembuatan tenongan misalnya, belum dikupas mendalam. Gulai sendat dan oyek daging klonyom yang hanya disinggung sedikit.

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaligending tampaknya belum menarik minat penulisnya mengkaji lebih jauh. Umpamanya dasar pertimbangan penetapan lokasi TPA, baik kajian teknis maupun filosofisnya. Sehingga buku ini masih tergolong ringkas dalam mengupas keberadaan Desa Kaligending.

Yang terasa agak mengganggu dari buku ini terlalu banyak tulisan "pendapat saya". Tanpa perlu ditulis, jika tidak disebutkan referensinya, pendapat dalam suatu buku sudah sudah tentu merupakan pendapat penulisnya.

Penggunaan bahasa Indonesia masih perlu diperbaiki, termasuk oleh editornya. Dalam pengantarnya Dr. Sumarto, M.Pd.I, editor sekaligus founder Yayasan Literasi Kita Indonesia menulis, "Tulisan yang menarik untuk terus di gali, di bahas dalam diskusi, di bawa dalam seminar untuk di sampaikan kepada public." (hal x). Menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar mestinya digali, dibahas, dibawa dan publik (bukan di gali, di bahas, di bawa dan public).

Sekalipun demikian, buku ringkas ini memberikan kontribusi berarti bagi upaya menggali lebih jauh seluk-beluk desa di Kabupaten Kebumen, khususnya sepanjang aliran sungai Lukula. Semoga penerbitan buku serupa segera menyusul.

Judul Buku: Kaligending, Pesona Desa Lembah Lukula

ISBN: 978-623-92481-7-8

Penulis: Agus Salim Chamidi

Editor: Dr. Sumarto, M.Pd.I

Cetakan: Pertama, Januari 2020

Penerbit: Penerbit Buku Literasiologi, Rejang Lebong, Bengkulu

Halaman: 85 + xvi

(pur)